中证所

中证所

说到老舍,人们往往想到“语言大师”“人民艺术家”。

但在这些光环背后,常常被忽视的,是他那种冷不丁冒出来、令人忍俊不禁的幽默感。

不是插科打诨、嬉皮笑脸式的幽默,而是一种深植于生活、藏在字里行间的智慧与温情。

老舍的幽默,往往带着一丝无奈、一缕辛酸,却又能让人在困顿中看到人性的光亮。

“北大醉侠”孔庆东讲老舍,当幽默遇见幽默,会擦出怎样的思想火花?

一、“帝都气象”背后的幽默

什么是幽默?在老舍那里,它不是讲讲段子,而是一种文化的结构。

孔庆东指出,理解老舍就得先理解北京。北京这座城市的文化底色,本身就带有一种帝都的悠闲与从容。这种气象,养出了北京人的讲究、闲适、松弛,也孕育了老舍式的幽默。

有“帝都气象”的北京人说话,就具有多元性、多层次性,《茶馆》就是一个最好的、最大的、层次最丰富的交流场所。

1982年电影《茶馆》

“在这里,可以听到最荒唐的新闻,如某处的大蜘蛛怎么成了精,受到雷击。”

——以新闻报道的口吻叙述一件荒诞不经的事,还要补上“受到雷击”,让人忍俊不禁。

“奇怪的意见也在这里可以听到,像把海边上都修上大墙,就足以挡住洋兵上岸。”

——通过“认真转述”的方式,让读者在自己笑出来的那一刻,体会其中的讽刺。

1982年电影《茶馆》

“这里还可以听到某京戏演员新近创造了什么腔儿,和煎熬鸦片烟的最好的方法。这里也可以看到某人新得到的奇珍——个出土的玉扇坠儿,或三彩的鼻烟壶。这真是个重要的地方,简直可以算作文化交流的所在。”

——老舍的语言带有调侃性,可是调侃背后又是真实的。北京最底层的人都有文化,都有信息,都有想法可交流。

1982年电影《茶馆》

二、对人性的调侃与体恤

孔庆东特别强调,老舍的幽默,往往来自他对人物的理解与调侃之间的微妙张力。他不会一味嘲笑,也不是冷眼批判,而是以一种平视的方式,揭示人物的荒诞与可爱。

比如《老张的哲学》,老张信三教(回、耶、佛),说三种话,洗澡也只有三次,人生三件事全靠钱来衡量。这个人物极端而夸张,满嘴是“节省”的经,却非真有理财之术。

“他的宗教是三种,回,耶,佛;职业是三种:兵,学,商。言语是三种:官话,奉天话,山东话。他的……三种;他的……三种;甚至于洗澡平生也只有三次……第一次是他生下来的第三天……第二次是他结婚的前一夕……至于将来的一次呢……就是‘洗尸’。”

老舍还用洗尸与羊肉价格的联系讽刺老张信教的功利性,用“请喝一碗茶”的方式调侃他招待的抠门,这种幽默并不激烈,却精准地穿透了那种省钱却要讲究的“生存智慧”。

“猪肉贵而羊肉贱则回,猪羊肉都贵则佛,请客之时则耶(请喝茶)。”

再比如《二马》中的老马,这位“伦敦第一闲人”,开门见山就说他有“三不出门”……

“马老先生是伦敦的第一个闲人,下雨不出门,刮风不出门,下雾也不出门……”

这才是真“闲”,但是他不是麻木,而是一种极致的“乐感文化”代表。他不愿费心计较功利,只想在炉火边、烟雾中感受生活的微妙美好。

不妨对比老马的“三不出门”

和流行于互联网上的上班“五不做”

而《正红旗下》中的大姐丈,被描写为“英雄气概”地遛鹰、“满天飞元宝”地放鸽,在平凡生活中自我营造仪式感和英雄幻想中证所,小人物的虚荣、情趣、无聊和幻梦交织其中,可谓可笑而不鄙。

“大姐丈不养靛颏儿,而英雄气概地玩鹞子和胡伯喇。威风凛凛地去捕几只麻雀。这一程子,他玩腻了鹞子与胡伯喇,改为养鸽子。他的每只鸽子,都值那么一二两银子;‘满天飞元宝’是他爱说的一句豪迈的话。”

在《离婚》里,张大哥这位“大哥”,连父亲都得服他管他叫“哥”,那种“言之凿凿”“不容置疑”的语气,三言两句就塑造出一个荒谬而真实的小人物世界。

“张大哥是一切人的大哥,你总以为他的父亲也得管他叫大哥;他的‘大哥’味儿就这么足。”

“张大哥一生所要完成的神圣使命:做媒人和反对离婚。在他的眼中,凡为姑娘者必有个相当的丈夫,凡为小伙子者必有个合适的夫人。这相当的人物都在哪里呢?张大哥的全身整个儿是显微镜兼天平。在显微镜下发现了一位姑娘,脸上有几个麻子;他立刻就会在人海之中找到一位男人,说话有点结巴,或是眼睛有点近视。在天平上,麻子与近视眼恰好两相抵销,上等婚姻。近视眼容易忽略了麻子,而麻小姐当然不肯催促丈夫去配眼镜,马上进行双方——假如有必要——交换相片,只许成功,不准失败。”

一个中年男人,他生活的主要内容就是做媒,他的才学、知识、智慧都用在做媒上。他的做媒还不仅仅是一种人情交往,而是具有宏观的社会学意义:在张大哥自己看来,这样做,用我们今天的话说有利于维护社会稳定。

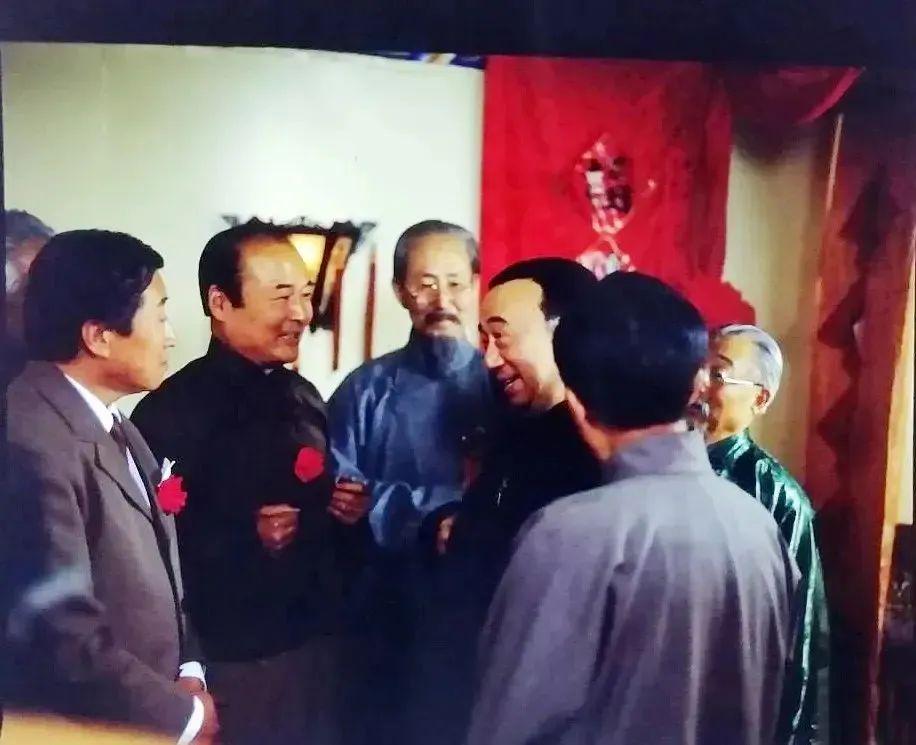

1992年电影《离婚》,左四即张大哥

张大哥的世界观、人生观,透露出北京文化中的中庸之道,讲究什么事都不过分,不想挣大钱,也不盼望当大官,不愿意受穷,不愿意低贱,但是好像也没有特别远大的志向……

张大哥具有北京人的这种中庸之道,他把这个中庸之道发挥到极致,你就觉得他是大哥。所以张大哥就变成一个职业的结婚专家。

三、人物对话里的幽默

老舍的幽默,还有一大来源——语言。他熟悉北京话的所有层次,从大碗茶馆的粗口,到老街坊的讲究,全都了然于胸。他懂得不同社会阶层的语言风格,并能将其转化为最富戏剧性的对话。

老舍的幽默最锋利处,藏在人物对话的“留白”里,让我们最后再回到《茶馆》。《茶馆》第一幕,王利发见秦仲义来访,张口就是:

“哎哟!秦二爷,您怎么这样闲在,会想起下茶馆来了?也没带个底下人?”

北京人打招呼喜欢先说个“哎哟”,其实没什么吃惊的,但要表示吃惊才能让谈话有意思。所以北京人说话之前有一个象声词或语气词开头,比如“哎哟”“呦呵”“嘿”。

同时,北京人说话开头还要恭维对方没事儿,因为恭维对方没事儿才是对对方的尊敬,说明对方过得好才没事儿。

那为什么说“下茶馆”而不是“上茶馆”呢?因为秦二爷地位高,是资本家一般不会到茶馆来的,所以随便用一个“下”就恭维了对方,而且还说了一句“也没带个底下人?”处处都在恭维对方,因为对方确实是身份很高的人。

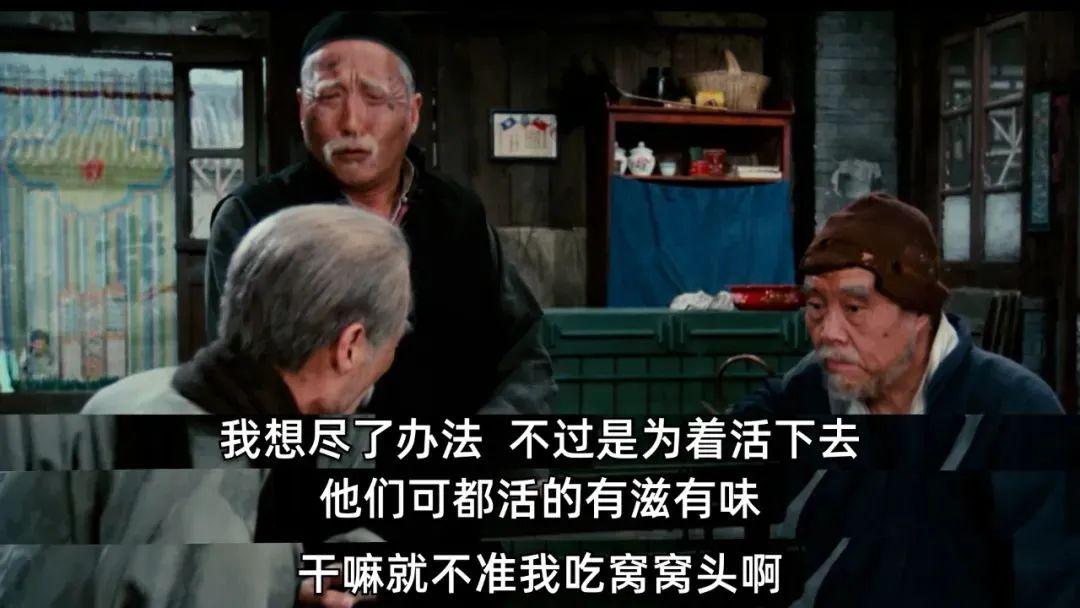

1982年电影《茶馆》

秦仲义说:

“来看看,看看你这年轻小伙子会做生意不会!”

这一句话,秦仲义的地位、身份、跟对方的关系,都表露出来。他的回答也是轻描淡写,不说来干什么,只说“来看看”,很含糊。

而王掌柜心领神会,也想看看他的生意情况,两个人好像在打招呼,其实都是在过招:

“唉,一边作一边学吧,指着这个吃饭嘛。谁叫我爸爸死的早,我不干不行啊!好在照顾主儿都是我父亲的老朋友,我有不周到的地方,都肯包涵,闭闭眼就过去了。在街面上混饭吃,人缘儿顶要紧。我按着我父亲遗留下的老办法,多说好话,多请安,讨人人的喜欢,就不会出大岔子!您坐下,我给您沏碗小叶茶去!”

王利发的话,起到了多少种功能?一是拉他爸爸的人情,这个老字号是他爸爸创下的,他爸爸就跟老秦家有关系,爸爸死得早,显得自己可怜。

1982年电影《茶馆》

二是说自己不行,告诉对方我没赚什么钱,我本事不行。但是我人好,人缘好,我这人缘又是由父亲那儿继承下来的,所以人们都肯照顾我。所以我这儿一方面挣不了大钱,另一方面也不会给您惹事儿,出不了大岔子。

同时还把和双方的感情弄得很近,他俩本来是商业关系,是房东跟房客的关系,但是北京人经常把商业关系弄成人情关系。

1982年电影《茶馆》

但是秦仲义不是好惹的,这是大资本家,赚钱出身,王利发这点小心思他早都看出来了,一句话就给拒绝了——

“我不喝!也不坐着!”

王利发马上就跟上了:

“坐一坐!有您在我这儿坐坐,我脸上有光!”

吹捧对方,一定要从实际出发,不能够空着吹。在茶没上来时,要跟客人说话,把时间填满,所以下面要打招呼:

“二爷,府上都好?您的事情都顺心吧?”

“府上都好”是用不着回答的,但是又必须问。如果两个人关系很近,要把对方家里的人一个一个都问道:“老太爷好?嫂子好?小少爷好?”但两个人关系没那么近,不用一个一个地问。

秦仲义很懂礼貌,但是并不顺着对方的话茬往下接:

“不怎么太好!”

王利发其实并不关心对方好不好,主要是表现自己吹捧对方:

“您怕什么呢?那么多的买卖,您的小手指头都比我的腰还粗!”

唐铁嘴是个看相的,在茶馆里混茶喝的,唐铁嘴凑过来:

“这位爷好相貌,真是天庭饱满,地阁方圆,虽无宰相之权,而有陶朱之富!”

秦仲义这样的上等人打发这种人的那种语言,干脆利索清高,他不说“滚开”,不说“离我远点儿”,而说:

“躲开我!去!”

1982年电影《茶馆》

老舍的舞台语言不只是方言的呈现,更是一种多层次社会空间的戏剧性压缩。在他的茶馆里,三教九流云集,不同社会阶层在同一空间中碰撞、调侃、共处,形成了极其复杂而丰富的“说话生态”。

老舍的幽默,是贴着人物写的幽默,是扎根于北京文化厚土的幽默,是饱含民族生存智慧与深沉悲悯的幽默。

读懂了老舍的幽默,才算真正触摸到了他笔下那个活色生香、悲喜交织的北京城,以及这座帝都所承载的复杂而真实的中国灵魂。

说到老舍的幽默你会想到什么

在留言区展开来说说吧!

2位优秀留言读者将获赠此书

含泪的笑,温厚的爱,悲悯的素质

看北大孔庆东教授

如何解读“人民艺术家”老舍

公号粉丝限量专享

孔庆东亲签+钤印版

扫码进群,更多福利

-End-

观点资料来源:

《舍不掉的予:老舍与中国现代文化》

转载及合作请发邮件:scb01@pup.cn

▼点击名片 ⭐标关注我们▼

含泪的笑,温厚的爱

宏泰配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。